Лимфатическая система человека состоит из сосудов, капилляров и лимфатических узлов и защищает организм от воздействия патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Испытывающая значительные нагрузки, она подвержена различным заболеваниям, и регионарный лимфаденит является одним из них.

Содержание

Что такое регионарный лимфаденит?

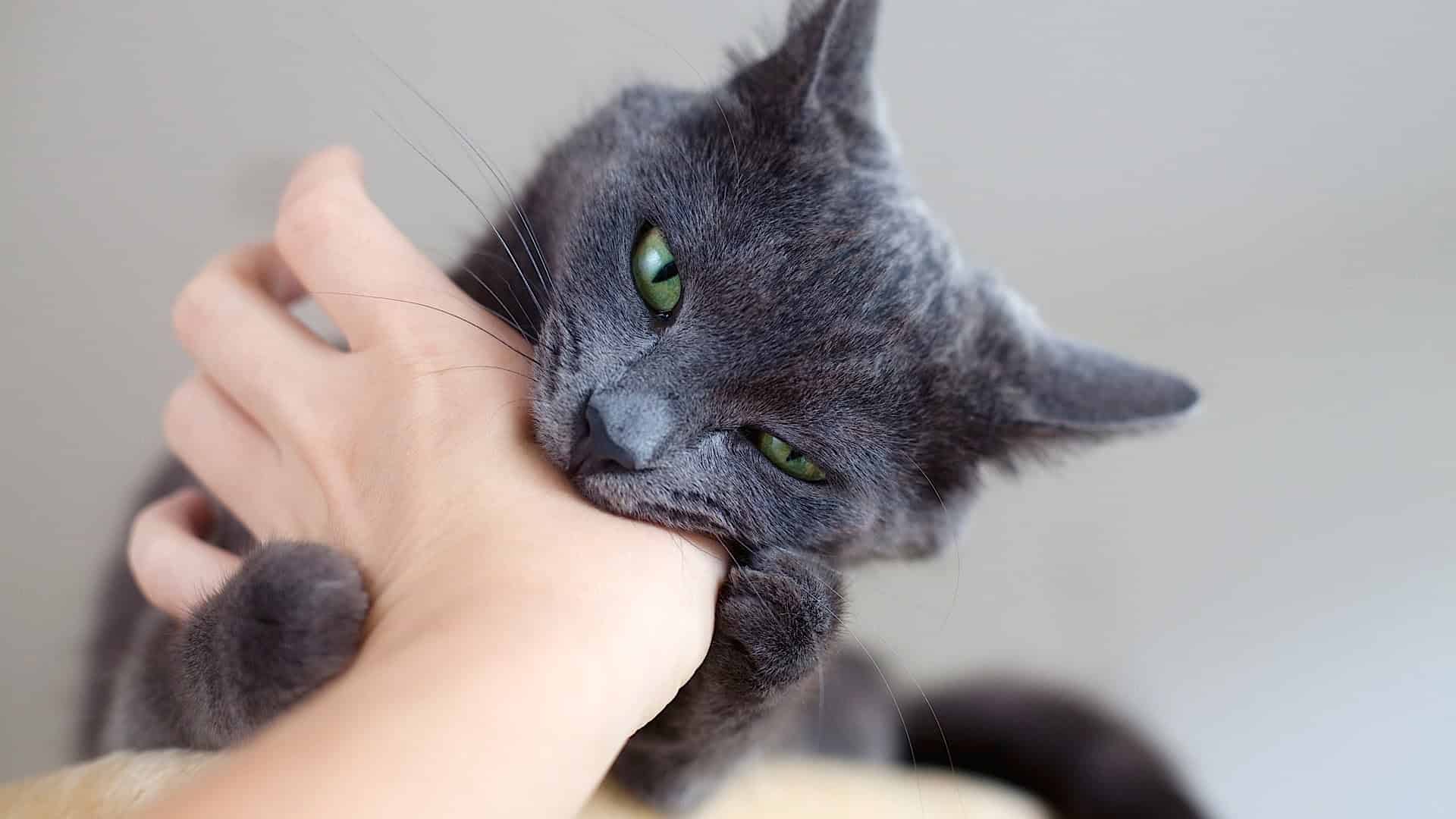

Увеличение лимфоузлов происходит из-за укуса, царапины или попадания слюны животного в кровоток человека

Регионарный лимфаденит – это патология, сопровождающаяся воспалением и увеличением в размерах регионарных лимфатических узлов, собирающих лимфу из различных участков тела. Она может затрагивать такие лимфоузлы:

- нижних конечностей: паховые и подколенные;

- тазовые: прямокишечные, маточные, вагинальные;

- живота: поджелудочные, желудочные, нижние диафрагмальные, печеночные, брыжеечные;

- грудной клетки: верхние диафрагмальные, грудные, межреберные, легочные, пищеводные, трахейные;

- верхних конечностей: подмышечные, локтевые, глубокие, поверхностные;

- шеи и головы.

Причины

В подавляющем большинстве случаев регионарный лимфаденит является следствием первичного септического воспаления. Патогенные микроорганизмы и вырабатываемые ими токсины попадают в лимфатические узлы вместе с кровью или лимфой или же через травмированные кожные покровы и слизистые оболочки. Спровоцировать болезнь в данном случае могут:

- стрептококки;

- стафилококки;

- синегнойная палочка;

- палочка Коха;

- кишечная палочка;

- пневмококки;

- ВИЧ;

- грибковые и паразитарные инфекции;

- вирусный мононуклеоз.

Помимо инфекций, привести к развитию лимфаденита могут:

- лимфома;

- метастазы в лимфатических узлах;

- инородные тела.

Симптомы

Симптомы регионарного лимфаденита могут включать в себя:

- отек и покраснение кожных покровов, являющиеся следствием борьбы иммунной системы с патогенной микрофлорой;

- ухудшение аппетита, упадок сил и головную боль, сопровождающие интоксикацию организма продуктами жизнедеятельности грибков, вирусов или бактерий;

- нагноение лимфоузлов, их расплавление;

- тахикардию, являющуюся следствием вовлечения в патологический процесс сердечно-сосудистой системы;

- газовую крепитцию, сопровождающуюся легким похрустыванием при надавливании на лимфатический узел;

- ограниченность движений

Диагностика

С помощью УЗИ можно определить структуру и размер воспаленного лимфатического узла

Как правило, диагностика регионарного лимфаденита не представляет никаких сложностей. Для постановки диагноза используют следующие способы исследования:

- осмотр и опрос пациента;

- УЗИ;

- КТ;

- биопсию узла.

Осмотр является обязательным методом диагностики, применяющимся во всех случаях и:

- позволяющим определить степень болезненности и увеличения лимфоузла, его структуру и спаянность с иными тканями;

- позволяющим обнаружить изменения цвета кожных покровов и температуры тела.

Ультразвуковое исследование и компьютерная томография позволяют оценить степень распространенности патологического процесса путем изучения структуры лимфоузлов и всех их характеристик, а также выявить сопутствующие заболевания.

Биопсия регионарных лимфатических узлов производится при подозрении на раковые заболевания или же тогда, когда консервативное лечение не приносит требуемого результата. В последнем случае процедура позволяет выявить возбудителя инфекции и подобрать наиболее эффективное медикаментозное средство.

Диагностика специфических форм патологии основывается на комплексе клинико-лабораторных исследований.

Для выявления туберкулеза используют:

- туберкулиновые пробы Пирке и Манту;

- микроскопическое исследование содержимого лимфоузлов (в нем обнаруживаются гигантские клетки Пирогова-Лангханса);

- рентгенологическое исследование грудной клетки, позволяющее выявить туберкулезные изменения в легких;

- исследование мягких тканей шеи, паховой, подмышечной и подчелюстной зон с целью выявления кальцинатов.

К диагностике специфических форм патологии могут быть привлечены венерологи, фтизиатры, инфекционисты. При необходимости больным назначаются:

- КТ и МРТ пораженных участков лимфатической системы;

- лимфосцинтиграфия;

- УЗДГ лимфатических сосудов;

- рентгеноконтрастная лимфография.

Классификация

В зависимости от скорости развития болезни регионарный лимфаденит подразделяется на острый и хронический; в зависимости от вида возбудителя инфекционного процесса – на специфический и неспецифический; в зависимости от клинической картины заболевания – на гнойный и негнойный.

Острый регионарный лимфаденит характеризуется острым началом и развивается, как правило, на фоне инфицирования раны, острого инфекционного заболевания или хирургического вмешательства.

В зависимости от клинической картины патология подразделяется на:

- катаральную (простую);

- гиперпластическую (сопровождающуюся активным ростом лимфоидных клеток);

- гнойную (сопровождающуюся нагноением лимфоузла и близрасположенных тканей).

Простые регионарные лимфадениты отличаются от остальных форм тем, что воспалительный процесс остается в пределах капсулы лимфоузла. При деструктивных формах патологии воспаление распространяется на окружающие ткани.

Хронический регионарный лимфаденит развивается на фоне раковых заболеваний или инфекционных процессов в организме, протекающих длительное время. Воспаление лимфатических узлов в данном случае отличается затяжным характером, однако практически никогда не переходит в гнойную форму.

Патология сопровождается:

- уплотнением и увеличением лимфатических узлов;

- незначительной болезненностью лимфоузлов при надавливании;

- расстройствами обращения лимфы, отеками (редко).

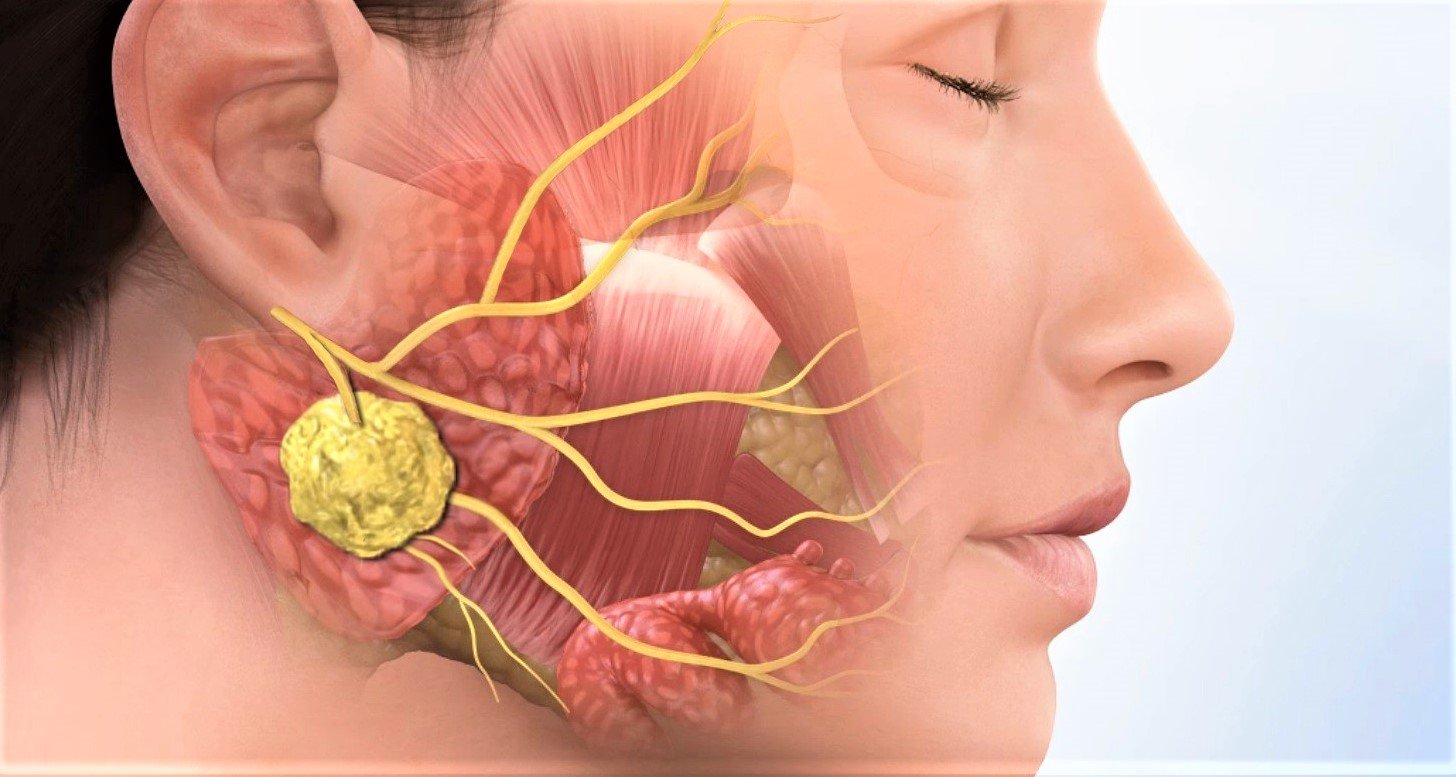

В зависимости от локализации регионарный лимфаденит подразделяется на:

- околоушный;

- подчелюстной;

- подмышечный;

- шейный;

- мезентериальный;

- паховый.

Осложнения

Если не начать своевременное лечение, это может привести к развитию более серьезных заболеваний

Наиболее частым осложнением регионарного лимфаденита является нагноение лимфатических узлов, способное привести к:

- абсцессам;

- некрозу тканей;

- сепсису;

- появлению свищей;

- тромбофлебитам;

- флегмонам;

- разрушению сосудистых стенок и кровотечению.

Именно поэтому лечить болезнь нужно обязательно.

Лечение лимфаденита

В подавляющем большинстве случаев лечение начальных стадий лимфаденита, равно как и его острых и катаральных форм, производится консервативно. Больным рекомендуются:

- создание условий покоя для воспаленной области;

- физиотерапия: гальванизация, УВЧ, электрофорез;

- антибактериальные препараты, подобранные с учетом чувствительности патогенной микрофлоры;

- витаминно-минеральные комплексы.

Лечение хронического неспецифического лимфаденита направлено, прежде всего, на устранение причин, приведших к развитию заболевания.

Специфические формы патологии лечатся с учетом инфекционного агента и первичного процесса (гонореи, туберкулеза, сифилиса, актиномикоза).

Больным могут быть назначены:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- антигистаминные препараты;

- антибактериальные средства;

- противовирусные препараты;

- антимикозные средства;

- противотуберкулезные препараты.

В случае если и медикаментозное лечение не помогло и развились гнойные осложнения лимфаденита (аденофлегмоны или абсцессы), используют оперативное лечение, заключающееся во вскрытии гнойного очага под общим или местным наркозом, удалении гноя и отмерших тканей, обработке антисептическими средствами и ушивании и дренировании раны. Во время операции производится оценка степени распространенности гнойных процессов и поражения близрасположенных органов и тканей.

Лечение народными средствами

Лечение регионарного лимфаденита народными средствами используется в качестве дополнения к медикаментозному лечению. Как правило, с этой целью используются следующие рецепты:

- Травяной отвар. Тысячелистник, крапива двудомная, душица, шишки хмеля и хвощ полевой смешивают в пропорции 1:1:1:1:3. Столовую ложку смеси заливают 300 миллилитрами воды и ставят на водяную баню на 15 минут. По истечении указанного времени отвар снимают, настаивают на протяжении десяти минут, процеживают и пьют за полчаса до еды трижды в день по 100 миллилитров.

- Сок одуванчика. Свежие листья одуванчика измельчают и отжимают из них сок. Полученным соком смачивают марлю и прикладывают на два часа к воспаленному лимфоузлу. Процедуру проводят дважды в день на протяжении трех дней.

- Мазь на основе норичника. Двести граммов нутряного жира растапливают на водяной бане и смешивают с тремя столовыми ложками перемолотой травы норичника. Готовую смесь вновь ставят на водяную баню и оставляют на четыре часа. По прошествии указанного времени средство процеживают, помещают в стеклянную емкость, накрывают крышкой и ставят в холодильник. Готовую мазь наносят на воспаленные лимфоузлы трижды в день.

- Компресс на основе мятных листьев. Свежие листья мяты перечной измельчают до кашицеобразного состояния. Полученную массу прикладывают к пораженным лимфатическим узлам, накрывают бинтом и крепят пластырем. Компресс держат два часа. Процедуру проводят дважды в день.

- Компресс с листьями грецкого ореха. Свежие листья грецкого ореха измельчают до кашицеобразного состояния, заливают кипятком вровень с поверхностью измельченной массы и оставляют на 20 минут. Полученную массу заворачивают в марлю, прикладывают к воспаленным лимфатическим узлам, накрывают целлофаном и оставляют на два часа. Процедуру проводят дважды в день.

Профилактика

Вовремя назначенное лечение поможет избежать развитие более серьезного воспалительного процесса в лимфатических узлах

Профилактика регионарного лимфаденита включает в себя:

- предупреждение травмирования кожных покровов;

- санирование полученных ран, ссадин и иных повреждений кожи;

- своевременное лечение вирусных, грибковых и инфекционных заболеваний, а также вскрытие гнойных образований (фурункулов, панарициев и т. д.);

- своевременную диагностику и лечение заболеваний, способных привести к развитию специфических форм заболевания.

Прогноз

Своевременное и адекватное лечение регионарного лимфаденита позволяет предупредить генерализацию процесса и в подавляющем большинстве случаев полностью излечить заболевание. Исходом хронических форм патологий может стать рубцевание лимфатического узла, сопровождающееся замещением лимфоидной ткани соединительной. Изредка могут развиваться нарушения оттока лимфы и лимфедема.